大概,每個楓林人都有一碗屬于記憶里的餛飩,總在身處異鄉饑腸轆轆的清晨,回想起這熱騰騰的美味,難以忘懷。雖然大家都知道,懷念的哪里只是那一碗吃食呢。懷念的,不過是那些年里結伴而行的舊友,是那些年通訊沒那么發達時,跟人見面的寒暄。

前不久,楓林鎮學前巷8-6號,百年老店合順號定月公餛飩店重新開張!

柴火的香氣,餛飩的溫度,尋找回憶中淡去的美味。陌上花開,可緩緩歸矣!

搟一張面皮,需3個小時

不是店家徐賢策的指引,記者很難找到這家位于楓林鎮學前路的餛飩鋪,鋪子跟老街一樣有歷史,不大,四張桌子,土鍋土灶。如果不是貼了張收款碼,當我踏進門的剎那,真以為自己一腳跌入了幾十年前的時光里。

許是臨近中午,食客不多,徐賢策給我們上了三碗餛飩。餛飩皮薄如蟬翼,清透的湯面上浮著一圈油花,夾帶著翠綠的小蔥,一清二白。嘗一口,唇齒生香,餡量適中,既不是蜻蜓點水般的點到為止,讓你去腹誹生意人的精明,也不是喧賓奪主,吃出餃子般不倫不類的口感來。特別這餛飩皮,順滑,柔韌。同事沖我示了個意:“你看,這家餛飩皮是手工搟制的。”

現在居然還有手搟餛飩皮?

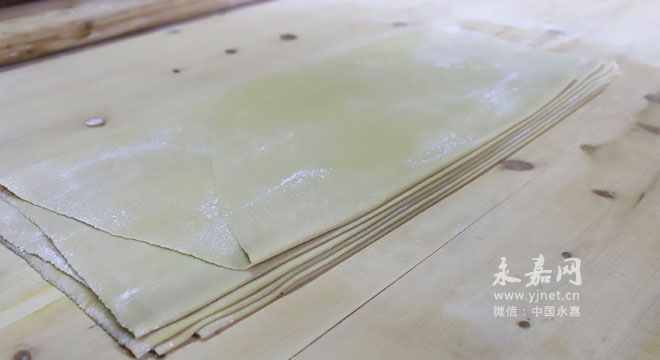

搟皮的是徐賢策的大兒子徐新宇,29歲,寡言,面目清朗。乳黃的面團,在兩根一米二長的餛飩棍反復揉壓下,逐漸變成一張又薄又大的一匹“布”。吃著碗里的餛飩,眼睛瞅著案板上的活。“老板,你搟一批要下多少碗?”“28碗。”“怎么判斷皮是搟好的呢?”“如果看到案板上的花紋就是好了。”徐新宇指著中間一小塊說:“你看,這地方看不到,我還得再壓壓棍。”

徐賢策告訴我,他家的餛飩是全手工制作,光是一張面皮,一般要需要3個小時,中間經過和面、搟面、壓棍。當然,每天都是限量供應,實在是因為這個餛飩皮制作工藝要求高,非常麻煩,這樣苛刻的工藝只為一點:讓食客們能品嘗到真正的美食。滿足了初步的好奇心,記者回到座位上繼續吃餛飩。此時進來一個中年男子,徑自走到座位上,“一碗餛飩。”儼然是熟客。

包餛飩的是徐賢策的姑姑徐雪娟,左手揪來一張皮子一角,右手餛飩篾在肉餡里稍稍一轉,餡料往左手心的餛飩皮里輕鼓幾下,松松一攥,六七分力道,餛飩就成了形狀。輕拋一邊,很快成堆湊成一碗。

“一個字,就是香!份量還是這么足。”不一會兒功夫,中年人就著自帶的麥餅吃了大半碗。“餛飩湯,喝眼光。”得知我的來意,他還特地分了一角麥餅,讓我試試。“餛飩配麥餅,的確‘落是’(方言,指不錯)!”

顧客換了一撥又一撥,店里不缺新客,從被年輕人拍了視頻發上平臺開始,小店里每天總有些前來“打卡”的姑娘小伙。但多的是街坊,是那些隔了50年的老味道,長大后即便搬去了別的地方,也要開著車繞回來吃上一碗的故人。

一碗餛飩,匯聚幾代人的手藝

趁食客吃餛飩的空檔,定月公餛飩第四代傳人徐雪娟向我談起了這家餛飩鋪的由來。

“我們家的手藝從什么時候開始,我們已經說不清了,我只記得我爸說,他的阿太那一輩就已經開始在這里做。”徐雪娟的記憶中,因餛飩口味好、用料足、價格實惠,可以說,這里是眾多食客心中最能代表楓林風情的“老味道”之一,因為父親叫徐定月,漸漸便有了定月公餛飩的名稱。

在上世紀五六十年代,鄉村里唱戲是件大喜事,偏僻的山區更是。定下戲期,喜訊便像生了翅膀飛向四方,家家忙著邀請親眷前來看戲。有戲的日子,也是徐雪娟兄弟姐妹最開心的日子,每當這時,父親徐定月便會提前一天,帶著家人擔著餛飩挑子去趕集。戲場周圍聚著許多賣吃食玩意的小販,家遠的,到吃飯時便不回家,買碗餛飩吃了,好接著看。孩子們看戲,注意力也大部分在吃食上。那時,戲臺上“咿咿呀呀”,臺下支起的一口大鍋里餛飩翻滾,成全了徐家大多數人的戲曲情結。

直到1971年,當時徐定月的9個子女紛紛成家立業,他便決定關閉原本已名氣不小的餛飩店。而后,1978到1979年,徐雪娟曾短暫重新營業,因為生計不得不放棄了老手藝跟著愛人前往新疆經商。直到今年,在侄兒徐賢策的召喚下,她毅然回鄉幫助他老店新開。

“這條路叫學前路,去楓林小學都要從餛飩店經過,上學時經常吃這家餛飩,那時候一角錢一碗,后來店關了,沒得吃了,現在沒想到重新開到了家門口。”86歲的徐鳳幀成為了新店開業的第一撥食客。吃了整整一碗大餛飩,吃完還不忘豎著大拇指夸贊,“好吃好吃,沒變沒變。”幕布落下,在座的食客都為這家重生的老店鼓掌歡呼,已是杖朝之年的徐鳳幀,笑得像個心滿意足的孩子。愛好書法的他,還為餛飩店的燈籠提了“合順”兩字。

火燒柴爿噼里啪啦、餐具碰撞叮叮當當、親朋好友間的嬉笑聲,人與人的感情就這樣吃一碗餛飩的時間里升溫了,讓楓林人惦記的這碗餛飩,50年后終于回來了。

一座古城,多了分熱氣騰騰的暖意

“幾年前,鄉賢徐成龍就勸我們把餛飩鋪重新開回來。”徐賢策說,真正讓他下定決心的是,今年2月,全省首批11個千年古城復興試點建設名單出爐,楓林鎮入選其中,成為溫州市唯一試點。

“古城變了,比起以前,變得更加寬敞,干凈,基礎設施越來越完善。古城沒變,還是一樣的韻味,還是一樣的古風格局,外出的人依然會想念這個家的味道。”見證了楓林古鎮變化發展的徐賢策談起古城,臉上寫滿了期待。古城復興是一項長遠的工作,操之勿急。我們先從小處做起,做好待客之道,游客來了有吃有玩有住的,還有許多有趣的事兒。

年輕的徐新宇為這個百年老店注入了新的活力。“這門手藝的工序復雜,時間長又辛苦,兒子有自己的工作,我還擔心他不愿意來學習傳承。沒想到,一說,他就下定決心了。”徐賢策欣慰之余,又開始擔心,現在兒子還沒成家,要是未來兒媳婦不愿意干這一行該怎么辦?

“有些人來到店里說,我是吃你阿太的餛飩長大的,現在還是吃那碗餛飩,還是那個味道,特別有成就。”徐新宇說壓力很大,擔心將這門祖傳手藝的招牌砸了。來的有楓林本地人,也有慕名而來的外地客人。他希望客人進家里來感受這份故鄉的味道。

如今,老街兩邊的老商鋪,許多已無生意經營,好在那些可脫卸的老門板都還在,仍然保持著舊時風貌。盡管昔日的熱鬧景象不再,沒有了車水馬龍的喧嘩,年輕一代奔向外面更廣闊的天地,但楓林老一輩的人依舊與老街相守,生活在這里。

跟同事乘車離開餛飩鋪不久,記者忽然想到還有一個問題忘了問了,為什么不用機器做出來的餛飩皮,既省時又省力?繼而我又慶幸沒有問這個愚蠢的問題,很顯然,機器跟人最大的區別,是溫度。人有溫度,飽含著對古城深深的眷念,所有這些都融入在餛飩獨有的味道中,光陰一寸一寸老下去,這種味道一點一點駐扎在楓林人的唇齒之間,歷久彌香。

讓鄉愁有所安放,這正是古城復建的初衷。合順號定月公餛飩店回來了,這座古城,人們心里,又多了一分熱氣騰騰的暖意。嘗一口簡單而實在的餛飩,讀懂老楓林100多年的人情與故事。