我縣首家民辦非企業的博物館近日落戶黃田街道千石村,讓人眼前一亮的,不僅是館內收藏的8000余件瓷器精品,其創辦合伙人關于“甌酒、甌瓷、甌越風光”這一創新的發展理念,也讓人耳目一新。“1+1+1是否>3”,時間就是最好的考驗——

藏身于博物館里的“實驗基地”

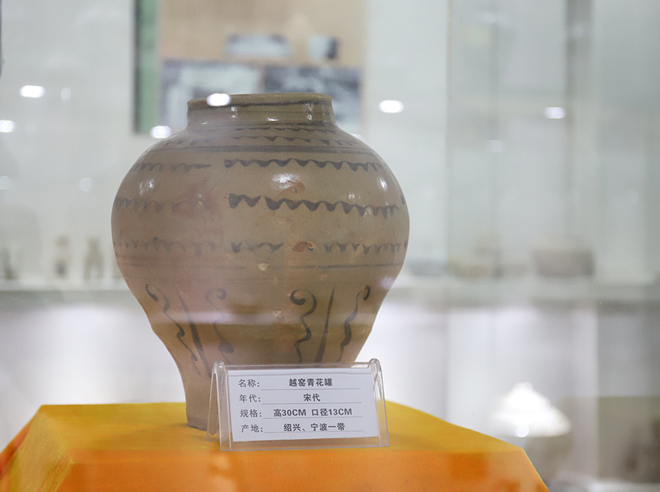

戰國·硬陶“S”紋洗、晉代甌窯青瓷點彩雞首壺、漢代黑陶描金獵狩紋三熊足樽、唐代三彩陶菱角紋罐……從新石器時代至民國的各個歷史階段的達8000多件陶瓷精品,涵蓋全國各大窯口,都藏身在永嘉春秋陶瓷博物館。這家我縣首個民辦非企業的陶瓷博物館,從今年年初開始籌備,將在明年元旦期間面向大眾。

本期,記者先行探館,為你揭秘博物館有何鎮館之寶,首家民辦非企業何人所創,又為何設立此館?

博物館有何“鎮館之寶”

黃田街道千石村,車水馬龍的104國道旁,記者發現了一處并不起眼的房院,我縣首家民辦非企業的“永嘉春秋陶瓷博物館”便在這里。

博物館還未正式開館,目前館外的基礎設施正在緊張籌建中。還未入館,記者便能聞到酒香,原來此處為溫州甌糧酒業有限公司,一家專注于永嘉老酒汗的傳承與發展的企業。

據了解,陶瓷博物館正是由溫州甌糧酒業有限公司負責人陳光武與永商徐逸晗、徐象民共同發起創辦。據悉一期工程占地面積2000多平方米,其中包括陶瓷博物館、陶瓷酒文化陳列廳、奇石陳列廳、民俗陳列廳等。陶瓷博物館收錄自新石器時代至民國的各個歷史階段的8000多件陶瓷精品,以甌、越陶瓷為特色,在全國民辦館中獨樹一幟。

目前,展館內陳列物品多達一千余件,按陶瓷發展史為主線進行一一陳列,展現了不同時期的陶瓷精品,反映出了各個歷史階段人文、生活的場景面貌,如堆塑谷倉罐、灶、井、罐、耳杯、水桶、雞籠等。

在展館內,你還能看到漢代灶臺的南北方差異,南方人造型似輪船,北方人則是四四方方的造型,而這與當時兩地風土人情息息相關。

此外,在漢代人們對熊非常推崇,器皿上常見熊相關的造型。漢代黑陶描金獵狩紋三熊足樽,這一陶器算得上是鎮館之寶。永嘉春秋陶瓷博物館技術顧問劉連生介紹說:“其特色在于物件精致以及瓷器中描金部分保存完好,在全國還尚未發現。”

在展館,主推物品當屬甌、越瓷器,其中不乏珍貴藏品。如晉代的甌窯青瓷點彩雞首壺,施淡青釉、肩部飾鐵褐色斑點一圈,濃煙的圓點與淡青釉形成對比,奪人眼球;再如晉代的越窯青瓷盤鏤空香薰,通體施青釉,微泛綠,造型玲瓏剔透,特別是爐頂上所塑的飛鳥,栩栩如生。

劉連生介紹,在古代,甌、越瓷器都是漢族傳統制瓷工藝的珍品之一。尤其是越窯工藝水平,到了唐朝時期居全國之冠,不但是供奉朝廷的貢品之一,而且是一種重要的貿易陶瓷。直到了宋朝后期,甌窯、越窯精品才逐漸被景德鎮、龍泉窯所取代。

目標:產生“1+1+1>3”的效應

據了解,春秋陶瓷博物館藏品,多是由春秋陶瓷博物館理事長、溫州甌糧酒業有限公司負責人陳光武和永商徐逸晗、徐象民等藏友提供。早在90年代,陳光武因興趣使然就開始收藏了古陶瓷,利用業余時間,走遍全國各大窯口,并結識了很多永嘉陶瓷收藏愛好者。

隨著藏品日益增多,陳光武對甌越文化認識也逐漸加深,慢慢意識到,自己所喜愛的陶瓷,與其正在打造的事業,以及楠溪江風光三者可相互完美融合,有了“文創”+“文旅”跨界融合的思路,認為可以以陶瓷博物館為舞臺,甌越文化為主導,推動永嘉酒業、陶瓷業與旅游業深度融合,最終產生“1+1+1>3”的結果。

于是,陳光武與幾位友人開始籌謀永嘉春秋陶瓷博物館,邀請了我縣收藏界名人劉連生為博物館技術顧問,參與打造博物館。幾位藏友以陶瓷發展時代為脈絡,從各自藏品中整理出春秋陶瓷博物館精品。在整理過程中,令陳光武感到高興的是,一些藏友也紛紛建言獻策,還低價轉讓了珍貴的甌窯產品。

而在永商陳光武、徐逸晗、徐象民籌備的同時,我縣招商部門也發現了這個文化項目,并積極參與推動項目進程,提供“保姆式服務”,主動承辦博物館所需材料、部門對接等問題。今年9月份通過民政以及文物部門的審核驗收,成功通過備案,拿到了“民辦非企業”博物館登記證書。

用甌瓷甌酒打造永嘉特色文化產業園

近期,以博物館中所陳列的甌窯系列藏品為靈感,溫州甌糧酒業有限公司還將推出融入楠溪自然風光的定制仿古甌瓷酒容器,推出楠溪風情·永嘉老酒汗特色系列產品。

“甌酒、甌瓷、甌越風光,將是我們博物館以及酒廠共同推廣傳播的主題。”在陳光武等創辦人看來,博物館開辦只是第一期,下一步他們還將繼續深入挖掘甌越文化產業、永嘉山水文化、永嘉酒業,希望能用甌瓷甌酒打造一個永嘉文化新元素,銜接楠溪江文旅新基地,整合永嘉特產新聯盟,從而導引出集歷史人文、旅游觀光,具有永嘉特色的文化產業園。屆時,來楠溪江的游客,不僅能看到器形古樸的甌瓷,品嘗到“百斤老酒三兩汗”之說的永嘉名酒老酒汗,也能從中感受到永嘉當地山水文化、古甌越文化等。