那么遠,一路顛簸,只一眼,就喜歡上了這里,仿佛是夢里出現過的景,仿佛是曾經記憶里有過的片段重現。幾乎沒有被“挖掘”過的“富礦”,石斑巖森林公園遠離塵世的浮華,把自己掩在飄渺的云霧中,藏在深山崖壁的叢林處,濕潤,清幽。

沒有塵世的喧嘩,有的只是少許煙火人間的溫,一個人獨處時的意境,時間仿佛是靜止的,那么隱居在這里的人們是否如我們想象中那樣飄逸和閑情呢?這里有什么讓人為之留戀的風景嗎?老百姓能否從全域旅游中分得一杯羹?

舊住原是舅舅住的地方

從縣城到巽宅和巽宅到舊住駕車的時間比較接近,一段是50多公里,一段10多公里。峰巒疊嶂中的山路彎彎,曾經給了這方水土的人們靠山吃山的保障,同樣也給世世代代烙上勤勞或貧窮的印跡。

從高山上的小坑到它的自然村都要隔一段相當的距離,要是步行,過去的一袋煙的時間還解決不了。往石斑巖森林公園的深處,由近而遠有三個自然村,地名有點土不拉幾,聽起來卻接地氣。

第一個山坳口,人們沿山勢前行,便看到一幢幢新老結合的房子,其中還是別墅式的,這個地方叫羊欄坳。再過去是外龍,原來只有一幢11間木質結構的老屋,剛剛蓋了幾間新的,外龍的“龍”在農村是山脈橫亙綿延的走勢,有氣象萬千的感覺。舊住得名就更有意思了,原意就是舅舅住過的地方。

舊住的老人說,那時沒有地名,一戶人家把女兒嫁到小坑,小坑的外甥說那是“舅住”,舅舅住的地方。在寂寥中度過200年歷史

這是一個袖珍型的村落,2月3日,朔風凜冽,一路上隨處可以看到冰雪,在山東龍口溫州商會秘書長周錦釧陪同下來到靜謐的舊住。據他介紹,200年前舊住祖輩從仙居遷徙過來,先后幾代人蓋了8幢房子(有部分住到羊欄坳)全是老屋,相對而言還是貧窮和落后。絕大部分人選擇背井離鄉謀生計,但像周錦釧成功突出的只是個別。

全村130人左右,常年在家的也就十來個人。攝影記者拿出航拍器,迎來了六七個村民觀看,有兩位中年男子,也有婦女和小孩,幾乎是在家一半的人口。一個大眼睛的小女孩過來時,航拍已經結束,看她失望的樣子,記者給拍了一張照片,算是對寂寞童心的彌補。

房前屋后少不了籬笆菜園和一些觀賞性的植物如正在盛開的苦梅,看到我們走動,他們總是充滿好奇,畢竟平時很少看到來往的人。

在這里,時間仿佛是靜止的,不慌不忙,不急不躁,一切都是這么的安靜,靜且淡然。

偶爾有落葉和依然在枝頭的紅柿,這便是時光里的點綴,如同這山里的光陰。

外龍人家好久沒回家過年了

歸來物外情,負杖閱巖耕。源水看花入,幽林采藥行。野人相問姓,山鳥自呼名。去去獨吾樂,無能愧此生。

《陸渾山莊》唐代詩人宋之問所作,就讓人仿佛到了世外桃源,因此誘發了退隱躬耕山林的念頭。只有一座房子的外龍更加清幽超塵,是隱逸的好去處。他們是不是對這里的生活感覺到愜意呢?62歲的章松如說,100年前從小坑住到這里是為了多種點糧食而已,如果都回家有30多人,平時在家就只有4個人。

他的鄰居章阿姨說,自己的兒子給單位開車,兒媳婦在企業上班,所以這幾年都在溫州帶孩子,好久沒回家過年了。今年兒子提出要回老家,所以提前過來準備,她說冬天太冷了,夏天蠻涼爽的。

因為這里出去是最佳觀賞石斑巖的地方,平時也有游客過來,所以她的丈夫和章松如前些天把小路邊的雜草修理了一番。我們從泥濘的小路下去看,棒駐巖,果盤巖,雨傘巖包括核心景點船巖,盡收眼底。

章松如說游客都自己帶來吃,到目前為止還沒有賺過食宿的錢。可他們很熱情的,章阿姨拿來花生和熱茶招待我們。

是呀,那么美的風景如何變成搖錢樹或聚寶盆呢?

一艘擱淺歷史中的船

石斑巖也叫船巖,面積大約有2400平方米,周圍都是高不可攀的懸巖峭壁,遠遠望去,像大輪船的吃水線。山巖上有一處平地,原建有胡公大殿,后被燒毀,站在玉皇頂,遠望金溪高峽平湖,碧波蕩漾。這左邊隔陜谷有雨傘巖高聳;右邊隔峽谷有天柱巖如筍長在山坡,惟妙惟肖。

舊住離船巖很近,相當于巖上與石桅巖一樣。記者曾經步行過,一半是泥路,一半是石頭路,大約3公里左右,舊住人做夢也想在石板巖景區開發中受益。

周錦釧為了提前鏈接未來,在他的倡議和努力下,得到相關部門的支持,2015年從舊住到船巖的一段寬4.5米、長3.4公里的工程上馬,到2016年完工,總投資280萬元。他幾乎放下手頭的生意,無怨無悔地參與修建的“光明大道”。他說,有了這條連接希望連接明天的路,一旦黃檀溪國家級風景區正式進入建設或石斑巖森林公園納入旅游軌道,望景興嘆將會成為過去時。

這艘擱淺歷史中的船怎么在新生代中行進呢?有人在微信中做了打油詩:遺忘天賜石船巖,倔強待發向東揚,但識楠溪有絕配,不再孤單石桅巖。

這是突發奇想,意思是"桅"無"船"的歷史可以結束,小楠溪有石船巖,大楠溪有石桅巖,兩相呯應,甚是默契,如果這兩個風景可以聯想,無疑是借東風。

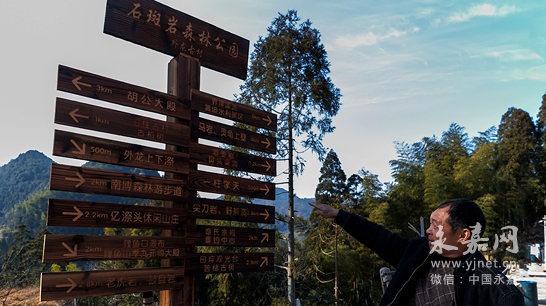

這老屋,這小路,還有這里的人們,依然在癡癡守望。不過,美好總會在期待中來臨,看看巽宅打造香格里拉式的風情小鎮的架勢,一定少不了石斑巖風景的推送,結果可以預期和想象。記者 湯海鵬/文 汪學斌/攝